イベントレポート

令和6年度泉萩会総会・講演会(令和6年10月26日)

【名称】令和6年度泉萩会総会・講演会

【日時】令和6年10月26日(土曜日) 午後3時-午後5時

【会場】オンライン開催(Zoom利用)

令和6年度泉萩会総会・講演会が10月26日、オンラインにて開催され、本会員20人が出席しました。本稿では当日のレポートに加えて、第20回森田記念賞並びに第16回泉萩会奨励賞受賞者へのインタビューをご紹介します。

令和6年度泉萩会総会

令和6年度泉萩会総会が10月26日、オンラインにて開催され、本会員20人が出席しました。総会の開催にあたって、はじめに小原隆博会長(昭和55年地物卒)から挨拶がありました。総会の議長は織原彦之丞副会長(昭和39年物理卒)が務め、(1)令和6年度の泉萩会活動が小原さんより報告されました。続いて、(2)令和5年度会計報告・監査報告、(3)令和6年度収支予算案、(4)その他の議題について審議され、すべての議題が原案通りに承認されました。

小原隆博会長(昭和55年地物卒)による挨拶・本年度活動報告

議長を務めた織原彦之丞副会長(昭和39年物理卒)

松澤暢理事(昭和56年地物卒)による本年度会計報告並びに次年度収支予算案

青木周司監事(昭和53年物理卒)による報告

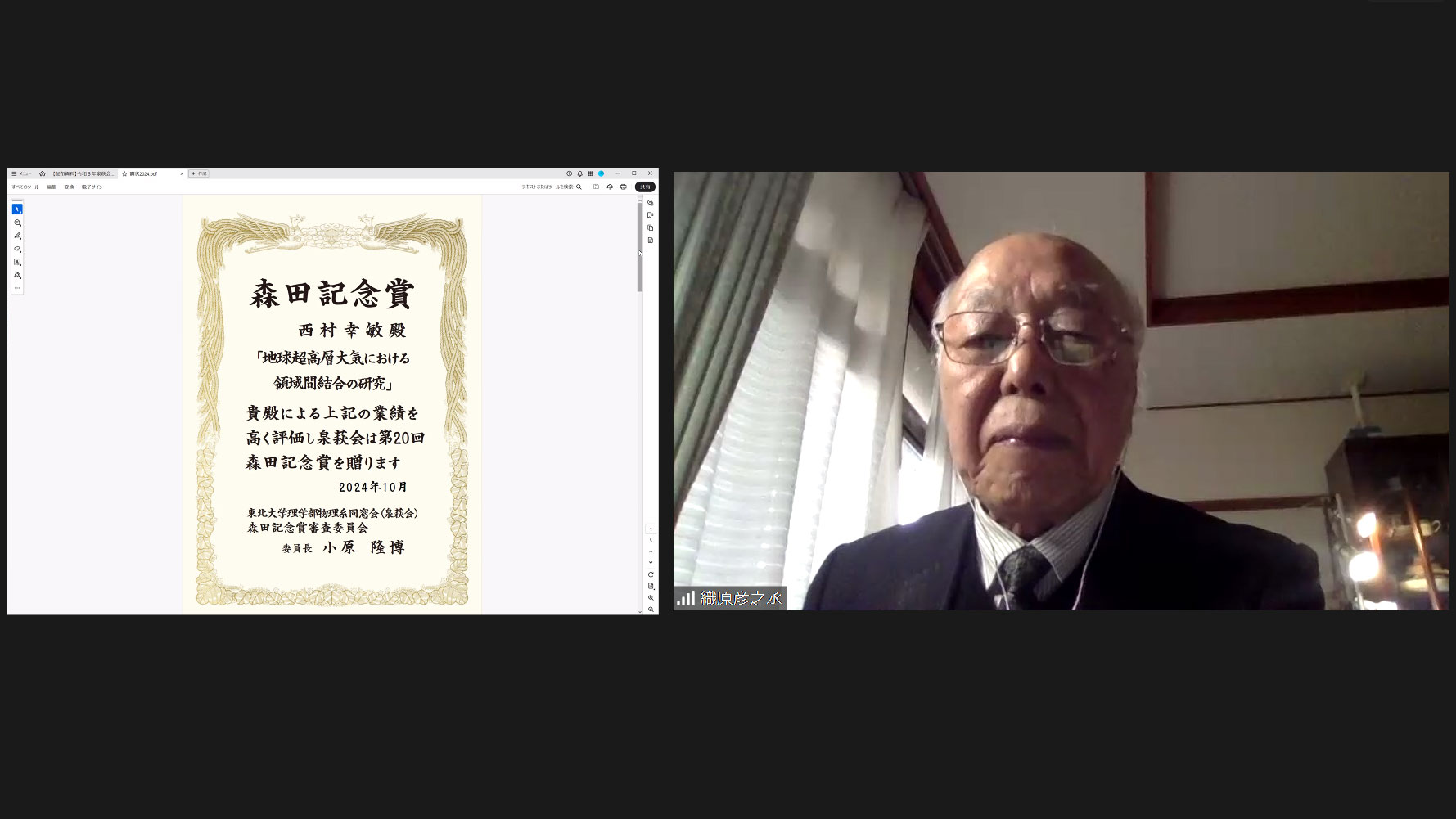

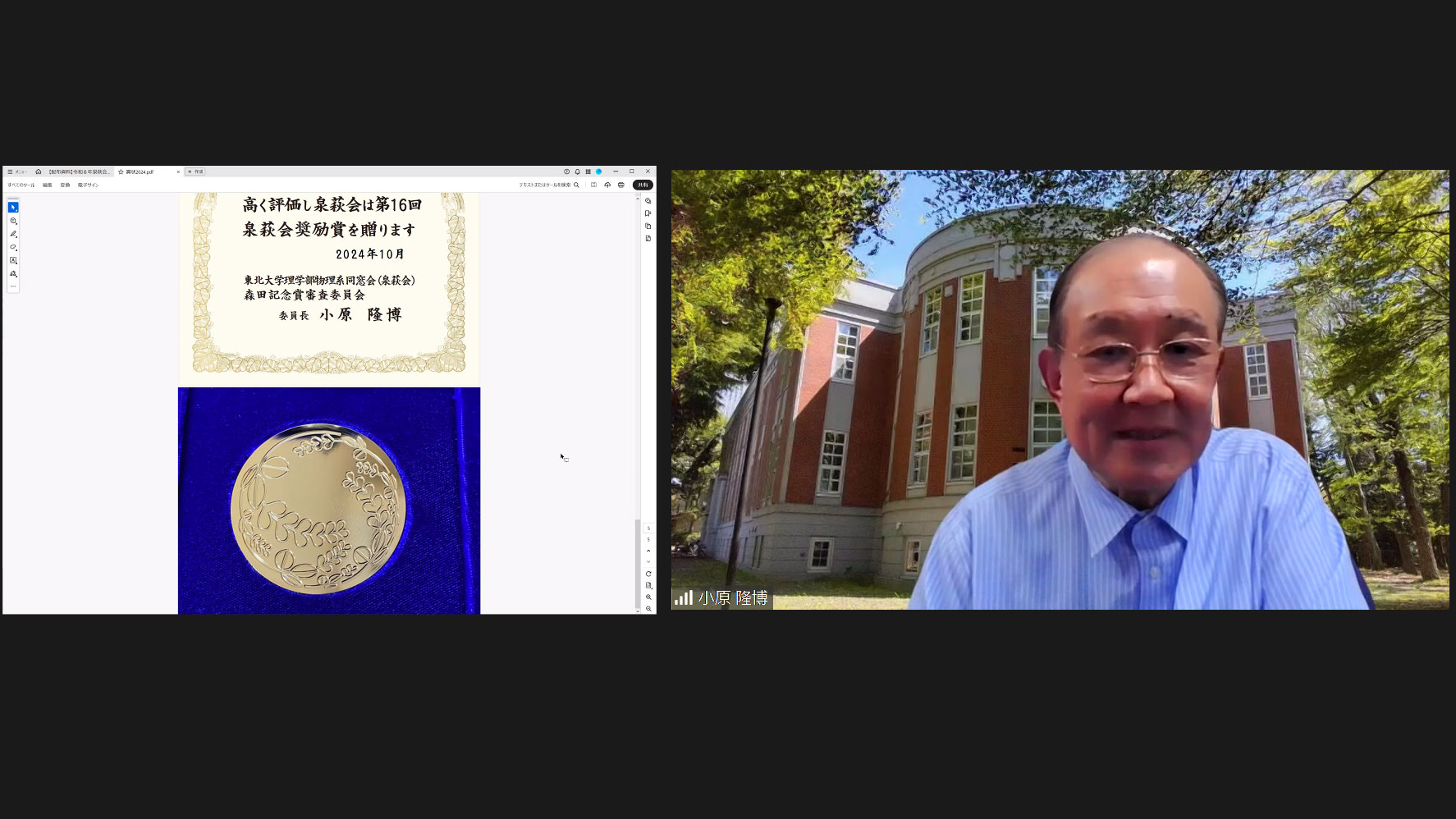

次いで、第20回森田記念賞および第16回泉萩会奨励賞の授与式が行われました。本年度の森田記念賞は、西村幸敏さん(ボストン大学 Research Associate Professor)が「地球超高層大気における領域間結合の研究」で受賞しました。泉萩会奨励賞は、BERNS Lukasさん(東北大学大学院物理学専攻 助教)が「ニュートリノ振動を用いたレプトンCP対称性の破れに関する研究」の業績で、同じく泉萩会奨励賞に小野淳さん(東北大学大学院物理学専攻 助教)が「磁性体における光誘起非平衡ダイナミクスの理論研究」の業績で、豊内大輔さん(大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 特任助教)が「銀河及び巨大ブラックホールの形成過程に関する理論的研究」の業績で、それぞれ受賞しました。授与式では、会長の小原さんが各賞の講評を行った後、各授賞者がスピーチを行いました。なお、各賞の趣旨や授賞理由等の詳細については、こちらのページ(森田記念賞/泉萩会奨励賞)をご覧ください。

織原副会長による第20回森田記念賞並びに第16回泉萩会奨励賞についての授賞報告

森田記念賞並びに泉萩会奨励賞の受賞メダル

第20回森田記念賞を受賞した西村幸敏さんさんによる受賞スピーチ

第16回泉萩会奨励賞を受賞したBERNS Lukasさんによる受賞スピーチ

第16回泉萩会奨励賞を受賞した小野淳さんによる受賞スピーチ

第16回泉萩会奨励賞を受賞した豊内大輔さんによる受賞スピーチ

森田記念賞受賞講演会

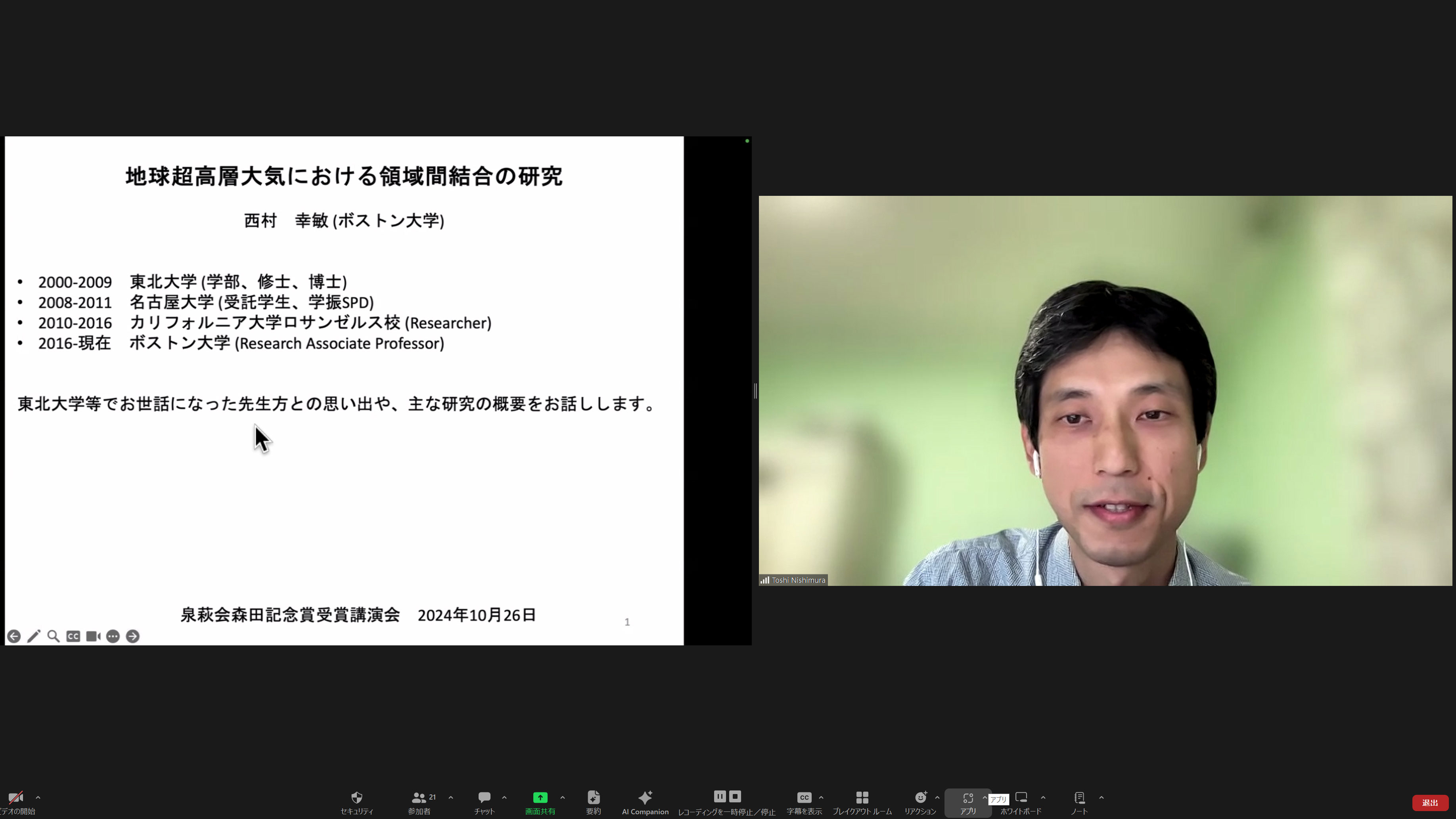

総会後は森田記念賞受賞講演が行われ、森田記念賞を受賞した西村さんが「地球超高層大気における領域間結合の研究」と題して講演を行いました。講演動画は以下よりご覧いただけます。なお、業績の詳細については、こちらのページ(森田記念賞)をご覧ください。

受賞者インタビュー

■第20回森田記念賞

◆ 西村幸敏さん(ボストン大学 Research Associate Professor)

「地球超高層大気における領域間結合の研究」

第20回森田記念賞を受賞した西村幸敏さん

— 受賞おめでとうございます。まずは受賞の喜びをお聞かせください。

この度はこのような名誉ある賞を頂きまして、これまでご指導頂いた先生や共同研究者の方々に大変感謝申し上げます。私は東北大学で学部から博士まで9年間学びました。修士課程では飯島雅英助教授、博士課程では小野高幸教授(役職名は当時)に指導して頂き、基礎物理の立場で考えること、データを丹念に見て追求することの大切さを教えて頂きました。東北大学在籍時の研究と教育が、今日に至るまで大事な基礎になっていると感じます。

— 今回の受賞対象となった研究について教えてください。

太陽フレア、オーロラといった言葉が時折ニュースで取り上げられることがあります。これらは磁気嵐という現象に関連しており、磁気嵐発生時にはGPSなどの電波障害が起き、航空機や車両など正確な位置情報を必要とする産業に影響が出ます。私は学生時代には磁気嵐時の電場、卒業後にはオーロラが突然活発になる現象(オーロラ爆発)の研究をしました。オーロラは宇宙空間から降り注ぐ粒子が大気と衝突して起こる発光現象で、宇宙空間での突発的なエネルギー開放が起こることに起因します。しかし、それがどのような過程で起こるかはオーロラ科学の長年の謎でした。私の研究では、地上オーロラ観測ネットワークを用い、オーロラ爆発には前兆現象があることを示しました。この発見により、オーロラ爆発が起こるまでのエネルギー輸送過程の謎を解明しました。また、オーロラ爆発に伴って起こる周期的なオーロラの明滅現象(脈動オーロラ)の研究も行い、その明滅の原因が宇宙空間の特定の波(コーラス波動)の変動にあることを示しました。

— これからの抱負について、お聞かせください。

地球近傍の宇宙空間のエネルギー輸送について引き続き研究を行っていくと共に、その社会への影響について研究していきたいと考えています。GPSなどの電波障害が磁気嵐や活発なオーロラに関連することは分かっていますが、具体的にどのような超高層大気の変動がどの程度の電波障害を引き起こすかはよく分かっていません。電波障害発生時の超高層大気の構造や、宇宙空間からのエネルギー輸送過程を調べることで、この問題を解明したいと思っています。また、近年注目を集めるようになったスティーブなどの発光現象の原因など、オーロラに関連する現象についても研究を進めていきたいと思っています。

— 最後に、中高生も含めた若い世代へメッセージをお願いします。

若いうちになるべく多くの経験を積んでもらえたらと思います。例えば私の研究室には時々高校や大学の学生さんが、研究をして経験を積みたいと自主的にいらっしゃいます。卒業前に複数の研究室を回られたり、研究者並みの成果を挙げて学術論文を書かれたりする学生さんもおられます。そこまで至らなくとも、教科書レベル以上のことを知りたくて質問をしてこられる方々もいらっしゃいます。専門家と接することで、教科書や授業では得られない知識や経験を積むことで、進路選択や将来の職業への参考になっていくでしょう。また、様々な場面で自分を助けることにも繋がりますし、多くの指導者や仲間と出会い、多様な考え方を学ぶことで、自分の見識を広げることにもなります。

— ありがとうございました。

■第16回泉萩会奨励賞

◆ BERNS Lukasさん(東北大学大学院物理学専攻 助教)

「ニュートリノ振動を用いたレプトンCP対称性の破れに関する研究」

第16泉萩会奨励賞を受賞したBERNS Lukasさん

— 受賞おめでとうございます。まずは受賞の喜びをお聞かせください。

このような賞を頂けて大変光栄です。素粒子実験の研究は本当に多くの優秀な研究者の協力で成り立っているのですが、一緒に研究できてとても感謝しています。

— 今回の受賞対象となった研究について教えてください。

私たちの宇宙は物質で溢れていますが、それに対し反物質はほとんどないことが観測的に知られています。世界中で行われている数多くの実験で検証されてきた素粒子物理学の標準模型ですが、この物質と反物質の非対称性を説明するには不十分です。電子の弟分のような存在であるニュートリノという素粒子があるのですが、1998年スーパーカミオカンデなどでの実験により、この粒子に質量があることが発見され、物質と反物質の非対称性を生成できる、ニュートリノに関連した新しい機構がある可能性が浮上しました。

この機構が働くためにはニュートリノと反ニュートリノの性質に違い(CP対称性の破れ)が必要で、ニュートリノが生成しされたあと数100 km後に検出器内で散乱して観測される荷電粒子の種類(電子またはミュー粒子)の割合を精密に測ることで探索可能です。Tokai to Kamioka (T2K)実験では加速器を用いてミュー・ニュートリノと反ミュー・ニュートリノのビームをそれぞれ生成し、Super-Kamiokande検出器(SK)での観測を用いてこの違いを探っているのですが、同じく未解決であるニュートリノの質量差の符号(質量順序)の効果と縮退しているため分別するのが難しく、感度が限られています。

一方、同じSKで観測される大気ニュートリノの観測データを用いると、この質量順序を独立な方法で制限することが可能であるため、T2Kの加速器ニュートリノとSKの大気ニュートリノの合同解析からCP対称性の破れに対しより強い制限がかけられると期待されていました。このような同時解析においては二つの実験データのニュートリノ反応及び検出器性能に関する系統誤差の相関を正しく評価するのが鍵となる他、解析モデルの上で二つの実験データに整合性があるのかを確認するのが重要となります。

本研究ではこれらの効果を考慮に入れ、初めて両実験グループ合同で解析を実現しました。現在T2K実験のデータは質量順序の縮退が運良く解けているため合同解析でCP対称性の破れへの制限が大きく変わったわけではないのですが、共通の系統誤差モデルにおける実験データの整合性を確認できた他、検出されうる実験データを用いた感度計算において縮退の解消による大幅な感度向上を確認しました。この系統誤差の相関を考慮した解析は現在建設が進められていて、CP対称性の破れの確かな発見を目指しているHyper-Kamiokande実験(HK)の可能性を最も引き出せる大気・加速器ニュートリノ合同解析実現のための重要な第一歩でもあります。またCP対称性の破れの評価方法に関して従来の統計解析手法がその強さを過小評価していたことを発見し、指定の有意性をより忠実に再現する新しい方法を導入することにとって約1.5倍の統計量増加に相当する感度向上を実現しました。

これらの統計解析は計算技術的にも難しく、膨大な計算量を伴うことも課題でした。CP対称性の破れの解析で用いている統計解析は期待されうる多くの実験結果をそれぞれ解析し、結果のばらつきを地道に評価する必要があります。将来実験データが増えるごとにこの計算量は指数関数的に増えていくため、抜本的な改善法が必要とされていました。そこで計算している統計量の統計学的な性質を上手に利用した新しい手法を開発し、この指数関数的な計算量の増大を防ぐことに成功しました。一方SKの大気ニュートリノの解析においてはニュートリノ振動確率の計算が複雑な積分を伴い、計算量的にも、そもそもの正確性を担保するという意味でも難しいです。そこで従来の数値的な積分方法に代わり、量子摂動論に基づく解析的な積分を一部併用することにより双方の改善を実現することにも成功しました。

— これからの抱負について、お聞かせください。

これまで実験データの解析における統計的・数値計算的な問題などを中心に取り組んできたのですが、より良い実験解析のためにはやはり良い実験データが必要であり、そのためには良い検出器とその系統誤差の正確な理解が不可欠です。特に将来のHK実験に向けて取り組んでいるこのような検出器開発も成功させたいです。また実験データの解析においては複雑な核物理を伴うため理解が不十分であるニュートリノ反応に関してモデル依存性を減らした異なるアプローチでの振動解析方法の導入も開発していて、複数の方法で解析し、生合成を確認することにより解析結果をより確かなものにしたいと思っています。これらは今具体的に進めているものですが、数十年後にどのような実験が必要となるのかは、今の物理の理解が限られているため、分からない部分があります。より多くの異なるプロジェクトを進めることで、現在世界中で進められているさまざまな素粒子実験の結果から新たな物理の方向性が開けた場合に必要な実験を行えるための技術力を磨くことも狙っています。

— 最後に、中高生も含めた若い世代へメッセージをお願いします。

特に基礎物理の研究はフロンティアの認識がはっきりしているため、世界中の研究者がさまざまなアプローチで同じ研究対象に挑んでいてとても面白いと思っています。ある意味競争相手であっても良い研究成果が出ると双方で喜べるいい競争でもあります。またそれぞれ異なる強みを持っている一人一人が手を合わせて初めて実現するものでもあり、一つ一つの課題を解決していく過程もとても楽しいです。どの分野もそうですが、掘り深めるとなんでも奥が深く面白いので、興味のあるものに関して、上部だけの理解で満足しないで、より深く掘り下げてみてください。また課題の解決のためには技術が必要ですから、特にインターネットなどで何でも学べる時代であるからこそ、受け身で学校で学ぶことだけで止まるのではなく、積極的に色んな技術と知識を身につけ、遊びを通して磨いていくと必ず役に立つと思うし、とても楽しいのでぜひお勧めします。

— ありがとうございました。

■第16回泉萩会奨励賞

◆小野淳さん(東北大学大学院物理学専攻 助教)

「磁性体における光誘起非平衡ダイナミクスの理論研究」

第16回泉萩会奨励賞を受賞した小野淳さん

— 受賞おめでとうございます。まずは受賞の喜びをお聞かせください。

この度は、泉萩会奨励賞という栄えある賞をいただき、大変光栄に存じます。私の研究がこのように評価いただけたのは、ひとえに共同研究者の方々のおかげです。この場をお借りして、深く感謝申し上げます。この受賞を励みに、今後も研究に邁進してまいります。

— 今回の受賞対象となった研究について教えてください。

私の研究は、「光を使って物質の性質を動的に制御する新しい方法」に関するものです。一般的に、物質の性質を変えるには温度や圧力、磁場といった静的な条件を調整する必要があります。しかし、私は「光(電磁波)」という動的な刺激を与えることで、物質の中で特異な変化を引き起こせる可能性に注目しました。

具体的には、もともと磁石のような性質を持つ金属に光を照射すると、本来の磁性(強磁性)とは真逆の性質(反強磁性)が生じることを発見しました。この変化は、光が物質内の電子の振る舞いを直接的に変えることで起こります。さらに、この光による変化の過程で、物質内に「スカーミオン」という特殊な渦状の磁気構造が現れることも明らかにしました。このスカーミオンは、非常に小さいうえに安定しているため、将来的には高密度でエネルギー効率の良い情報記録技術への応用が期待されています。

このように、光という身近なものを通じて、物質の性質を新たな観点から理解し制御しようとする試みは、量子物理学・物性物理学・非平衡物理学などの複数の分野にまたがる最前線の研究領域として非常に魅力的であり、世界的に研究が進められています。

— これからの抱負について、お聞かせください。

私の研究の中心的興味は、物質をはじめとする量子多体系における非平衡、非線形、非摂動的な現象を深く理解することにあります。特に、光や他の外部刺激を用いて物質を非平衡状態にした際に生じるダイナミクスの解明や新しい秩序の探索は、量子力学や物性物理学の基礎研究として非常に興味深いテーマであるだけでなく、新たな物理的原理に基づくデバイスの創出などに繋がる可能性もあり、今後ますます重要な研究領域になると考えています。今後は、これまで明らかにした理論的な成果を基に、より多様な現象を実験的に検証可能な形で探求しつつ、より多角的な視点から量子多体系の非平衡物理の新たな側面を明らかにしていきたいと考えています。

— 最後に、中高生も含めた若い世代へメッセージをお願いします。

さまざまなことに触れ、自分が興味を持つことや面白いと感じるものをぜひ探してください。そして、それを深めることを楽しんでください。科学の世界には、まだ誰も知らない不思議や可能性が無数に存在します。皆さんの好奇心や探究心が、未来に大きな発見や進歩をもたらす力となることを心から願っています。

— ありがとうございました。

■第16回泉萩会奨励賞

◆豊内大輔さん(大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 特任助教)

「銀河及び巨大ブラックホールの形成過程に関する理論的研究」

第16回泉萩会奨励賞を受賞した豊内大輔さん

— 受賞おめでとうございます。まずは受賞の喜びをお聞かせください。

このような賞を頂けると思っていなかったので、驚きとともに大変光栄に思っています。私以上に家族が喜んでくれたことが何より嬉しかったです。

— 今回の受賞対象となった研究について教えてください。

宇宙には無数のブラックホールが存在しますが、その中には太陽の数億倍もの質量を持つ「超巨大ブラックホール」が存在することが知られています。私はこの超巨大ブラックホールの起源解明に向けて、数値シミュレーションを用いてブラックホールの形成や成長メカニズムを研究してきました。今回はこの一連の研究により受賞させていただきました。

— これからの抱負について、お聞かせください。

私が取り組んでいる超巨大ブラックホール研究の分野は最新のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope, JWST)の登場により大きな進展を遂げています。JWSTの極めて感度の高い観測によって、超巨大ブラックホール形成初期にあたる天体が発見され、その性質が多角的に検証されています。観測結果の中には、従来の理論では説明がつかないものも少なくありません。このような新しい謎に対して、自分なりの柔軟な視点でアプローチし、天体形成理論のさらなる発展を目指していきたいと思っています。

— 最後に、中高生も含めた若い世代へメッセージをお願いします。

高校生の頃、将来の夢を持てずにいた私に担任の先生がこう助言してくださいました。「目の前のことに常に真剣に取り組みなさい。気づけばやりがいが生まれ、自然と目標も見つかる。」大学入学時、私はアカデミックな世界に特別な憧れを持っていたわけではありませんでしたが、日々の課題やゼミに真剣に向き合ってきたことが、今につながっていると思います。学生の皆さんも、あまり難しく考えず、まずは自分の手の届く範囲で一生懸命になってみるのも良いと思います。

— ありがとうございました。